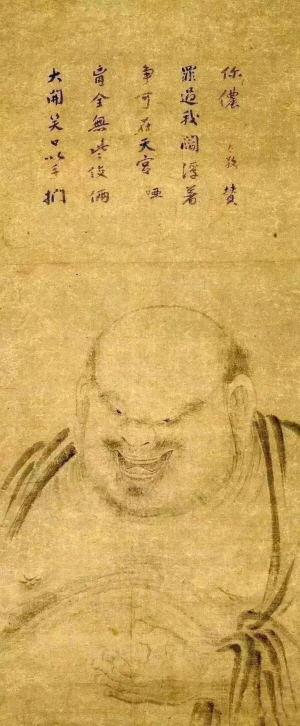

17.작자 미상 반신포대화상도(半身布袋和尙圖)

이 그림은 인물의 하반신은 생략하고 상반신만을 클로즈업으로 묘사하고 있다. 작가는 아마도 카메라 기능처럼 사물의 찰나 순간을 포착하는 재능이 뛰어났던 것 같다. 그래서 이 그림을 이런 재능을 두루 갖추고 있던 남송 시대 선승 화가 목계의 작품으로 단정하기도 한다.

순간의 찡그린 표정, 미소짓는 얼굴을 단번에 포착하여 생동적 이미지로 만들어내고 있다. 그 큰 머리, 넓은 이마, 그리고 활짝 웃는 웃음은 마치 이목구비가 하나로 움직이는 듯하다. 이마, 코, 입, 턱은 U자 형태를 이루고 있으며, 가사는 몇 번의 필획(筆劃)으로 처리하고 있다. 그는 몇 번의 붓놀림만으로 포대 화상의 담박하면서도 치기 어린 모습을 생생하게 포착해내고 있다.

표현의 측면에서 볼 때, 가사는 묵색의 농담을 활용하여 선염으로 처리하고 있으며, 거친 붓놀림은 마치 산석(山石)과 같이 중후한 느낌을 준다. 얼굴은 눈썹, 눈, 입술, 이가 정교하게 묘사되어 웃는 얼굴의 전달력을 극대화하고 있다

남송 시대 선화는 전통 불화의 엄숙함에서 벗어나 선의 원리를 간결하고 우아하게 표현하고자 했다. 미륵의 화신으로 여겨지는 포대 화상의 해학적인 모습은 선승 화가들에게 인기 있는 소재가 되었다. 포대 신앙의 확산은 당나라 말기부터 시작되어 북송 시대에 이르러 장수(江蘇), 저장(浙江) 일대로 퍼져나갔으며 포대 화상이 선화의 소재가 된 배경에는 선종 문화의 발전과 불교 승려 신앙의 확산이라는 시대적 변화가 깔려 있다.

남송 시대 선화의 인물 묘사는 전신의 걷는 모습 혹은 앉은 자세가 일반적이었다. 특히 '포대화상도' 에서는 그의 전유물인 포대를 빠뜨리지 않고 그려 넣었다. 그런데 작가는 이런 고정관념의 표현 방법에서 벗어나 '포대 없는 포대화상', 반신 클로즈업 구도로 인물의 표정을 통하여 선의를 전하고자 하였다. 이러한 표현은 선에서 추구하는 ‘무소유’ 상태를 반영하는 것일 뿐만 아니라 미술사의 혁신이라 말할 수 있다.

그림의 상단에는 남송 말기의 간옹거경(簡翁居敬) 선사가 쓴 발문(跋文)이 있는데, "가슴에 손을 얹고 활짝 웃고 있다. 아무런 재능이 없다면 어떻게 하늘에 있을 수 있겠는가? 말하지 않고 죄를 사했으니 나는 염부(부처님이 출현하는 곳)에 있다. 그대를 경모하며 참례하다:大開笑口,以手捫胸。全無些伎倆,争可在天.。啞!罪過,我閻浮著,你儂, 敬, 贊“. 그 내용이 이러하다.

-동국대 명예교수ㆍ수묵화가