태고 28회.-보우라는 법호를 쓰기 시작하다.

초견(初見)을 체험한 뒤 보허 스님은 은사스님으로부터 받은 법명의 뜻을 이해할 수 있었다. 그 이해는 알음알이로 인해 얻어졌다기보다는 전생부터 쌓은 근기(根器)에 따른 선험적(先驗的)인 체득(體得)이라고 할 수 있었다. 바람이 동서남북으로 오가는 이치는 잣대로 재서 알 수 있는 게 아니었다. 그저 무연히 마음을 비우고 부는 바람에 몸을 맡기고 서 있을 때 알 수 있는 것이었다. 허공은 없는 것이어서 좁게 보면 바늘 하나 꽂을 데가 없는 반면 넓게 보면 천지를 에워싸고도 남았다. 보허(普虛)는 허공과 같은 마음을 에둘러 말하고 있는 것이었다.

티끌보다도 작은 동시에 하늘보다도 넓은 마음의 허공을 이해하고 나서 보허 스님은 어리석은 사람처럼 행동해야겠다고 다짐했다. 초견 뒤 오도송을 읊었던 터라 주지스님을 비롯해 감로사 대중스님들이 찾아와 깨달음의 경지를 물었다. 보허 스님은 장흥 보림사에서 방장스님으로부터 인가를 받은 뒤 선원 스님들의 시기를 받지 않으려고 말을 조심한 적이 있었다. 보허 스님이 공양 때도 아닌데 발우를 들고 후원으로 가자 감로사 대중스님들이 의아하게 생각했다.

백치처럼 미욱하고, 천치처럼 아둔해야 마음이라는 보물을 가질 수 있었다. 보허(普虛)는 보우(普愚)이기도 한 것이었다. 이런 생각에 보허 스님은 자신의 법명을 보우로 고쳐 불렀고, 대중스님들은 법명과 행동거지가 다르지 않다고 놀리듯 말하곤 했다.

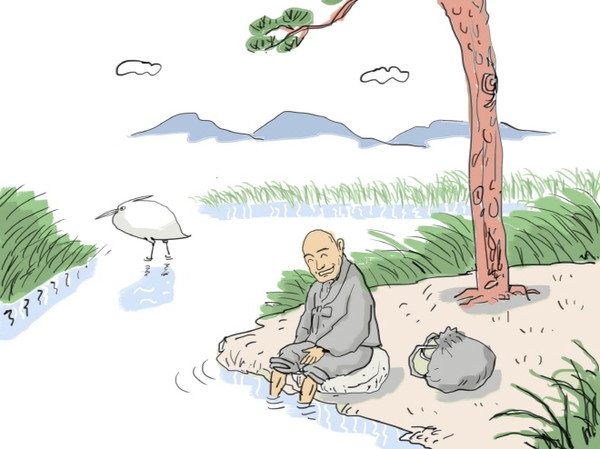

감로사에서 보우 스님은 좌선도 하지 않고 경전도 보지 않은 채 그저 새가 허공을 노닐 듯 물고기가 강물 속을 노닐 듯 지냈다. 노자의 무위(無爲)와 장자의 소요유(逍遙遊)을 실천한 것이었다. 감로사 대중 몰래 보우 스님은 노자의 《도덕경(道德經)》과 장자의 《내편(內篇)》을 탐독했다. 장자의 《내편》에는 이런 구절이 있었다.

북극 바다에 고기가 있는데 그 이름을 곤(鯤)이라고 하였다. 곤의 길이는 몇천 리나 되는지 알 수가 없다. 그것이 변하여 새가 되면 그 이름을 붕(鵬)이라고 하는데, 붕의 등도 길이가 몇천 리나 되는지 알 수가 없다. 붕이 떨치고 날아오르면 그 날개는 하늘에 드리운 구름과도 같았다. 이 새는 태풍이 바다 위에 불면 비로소 남극의 바다로 옮아갈 수 있게 된다. 남극 바다란 바로 천지(天地)이다.

보우 스님은 내심 골몰했다. 장자가 왜 큰 물고기와 큰 새 이야기를 했을까? 보우 스님은 그 이유를 노자의 《도덕경》25장에서 찾을 수 있었다.

만물이 개별화되기 전에 뒤섞인 채 혼돈상태로 이루어진 것이 있는데, 그것은 하늘과 땅보다 먼저 생겼고, 소리 없이 고요하도다! 형체 없이 공허하도다! 대비할 것 없이 홀로 있고 바뀌지 않으며, 모든 곳에 두루 이치면서도 위태롭지 않으니 만물을 낳는 모체로서 가히 천하의 어머니라 할 수 있겠다. 나는 그 이름을 모르겠다. 나는 그 이름을 알지 못하므로 임시로 도라고 부르겠다. 굳이 의미에 가깝게 이름 붙인다면 그것은 크다고 할 수 있고, 크다는 것은 끊임없이 나아가는 것이라 할 수 있고, 끊임없이 나아가는 것은 멀리 근원에 이르는 것이라 할 수 있고, 근원에 이른다는 것은 다시 되돌아가는 것이라 할 수 있다.

보우 스님이 보기에 장자는 노자가 말한 도를 우화(寓話)의 형식으로 표현한 게 분명했다. 노자는 도(道)는 무엇이라고 단정해서 말하기 어렵다고 정의하였는가 하면, 도(道)는 크고 큰 것은 끊임없이 나아가 멀리 근원에 이르고는 되돌아가는 것이라고 부연하였다. 장자가 말한 곤과 붕은 노자가 말한 큰 도를 일컫는 것이고, 장자가 말한 북극과 남극은 노자가 말한 근원에 이르는 길을 일컫는 것이었다.

장자에게 세상사 만물과 인간사 시비와 자연계 생사는 다르지 않았다. 그런 까닭에 일체의 세속적인 욕망을 여의고 소요하면서 노니는 경지에 이를 수 있었다. 장자가 보기에 성인(聖人)은 공로가 없고, 지인(至人)은 이름이 없었다.

보우 스님은 소요유의 우화를 읽다가 자신도 모르게 손바닥으로 무릎을 쳤다.

대붕이란 새가 있는데, 이 새의 날개는 마치 하늘을 뒤덮은 구름과 같이 수천 리였다. 바닷바람이 몰아칠 때 이 새는 바닷물을 박차고 회오리바람을 일으키며 하늘로 치솟아 9만 리 창공으로 떠올라 저쪽 남쪽 바다로 유유히 날아간다. 이런 모습을 지켜보고 있던 매미와 참새가 대붕을 비웃었다. 그들이 비웃는 내용은 이러하다. 우리는 이 가지에서 저 가지로 날아다니다 힘이 부치면 그냥 땅으로 내려와 좀 쉬면 된다. 설사 높은 가지에 올라가도 힘에 부치면 그냥 땅으로 내려와 좀 쉬면 된다. 이런 생활이 너무도 즐겁고 맘에 든다. 그런데 저 대붕이란 새 좀 봐, 뭐 그리 대단한 짓을 한답시고 그 큰 날개에 바닷바람을 실어 창공으로 치솟길 9만 리, 구름을 가르고 하늘을 등에 진 채 남쪽 바다로 날아간담? 뭘 저렇게까지 힘들게 살아갈 필요가 있을까?

매미와 참새가 대붕을 조소하는 이유는 모든 속박을 털어버리고자 하는 대붕의 깊은 뜻을 알지 못하기 때문이다. 그렇다면 장자는 왜 구름을 가르고 하늘을 등에 진 채 저 멀리 남쪽 바다로 날아가는 게 과연 진정한 자유의 경지이냐고 자문했을까?

보우 스님은 장자의 우문(愚問)은 물론이고 그 현답(賢答)도 대번 알 수 있었다. 절대적 자유를 누리려면 외부의 어떠한 조건에도 구애받지 않아야 한다.

장자는 아집이 없는 무기(無己), 자신의 업적에 대한 욕심이 없는 무공(無功), 세상에 이름을 떨치고자 하는 욕심이 없는 무명(無名)을 실천하라고 했다. 그래야만 광대무변한 무(無)의 경지로 들어가 진정한 초탈자가 될 수 있기 때문이다. 장자는 질서보다는 혼돈이, 지식보다는 무지가 더 도에 가깝다고 여겼다.

우주의 중앙 부분을 통치하던 제왕이 있었는데 이름은 혼돈(渾沌)이다. 그는 본래 별 탈 없이 잘 살아가고 있었다. 그런데 남쪽 바다의 왕인 숙과 북쪽 바다의 왕인 홀이 혼돈에게 좋은 일을 해준답시고 혼돈의 얼굴에 구멍 일곱 개를 뚫어 주었다. 구멍 일곱 개가 완성되는 날 혼돈은 오히려 죽고 말았다.

장자는 혼돈의 우화를 통해 알음알이가 깨달음의 장애물임을 일러주고 있다. 그러고 보면 선대 조사님들의 가르침은 노자의 무위(無爲)와 장자의 무심(無心)에 빚지고 있었다. 하지만 노장사상은 부처님의 가르침과 일맥상통하기도 했다. 부처님께서는 나(我)나 내 것(我所)이라는 생각이 고통을 불러온다고 설하셨다.

《금강경》에 이르길 사상(四相), 즉, 아상(我相), 인상(人相), 중생상(衆生相), 수자상(壽子相)이 본래 없다고 했다.

초견 뒤 보우 스님은 감로사에서 3년 동안 유유자적(悠悠自適)하며 지냈다. 배가 고프면 밥을 먹었고, 졸리면 잠을 잤다. 선방도 제 맘대로 드나들었다. 때로는 대중과 함께 가부좌를 틀고 앉아 화두를 들었고, 때로는 홀로 경내를 거닐면서 행선(行禪)을 했다.

대중스님들은 처음에는 보우 스님을 각자(覺者) 취급하다가 나중에는 천치 취급했다. 그러거나 말거나 보우 스님은 법명대로 어리석음을 두루 알리는 게 자신의 본분사(本分事)이겠거니 생각했다. 일 없는 것이 보우 스님이 할 일이었다. 보우 스님의 경계를 아는 것은 모였다 흩어지는 구름과 아래로 하염없이 흘러가는 냇물뿐이었다.

-소설가