태고 24-문둥이 아낙과 인연

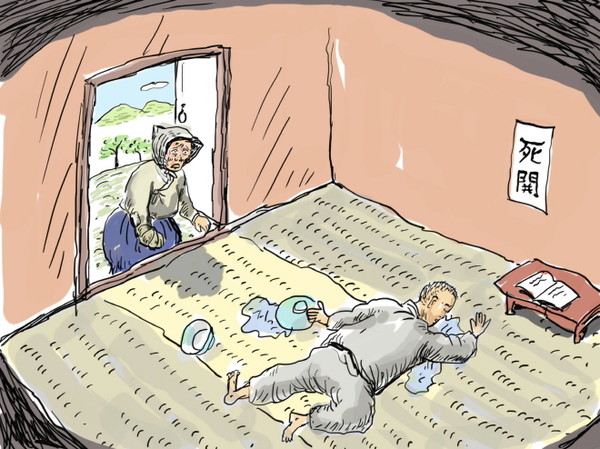

보허 스님은 용문산 상원암에서 처음에는 하루 한 끼만 먹고 정진하다가 나중에는 며칠씩 굶어가면서 정진을 이어나갔다. 삼매에서 깨어보면 낮이기도 했고 밤이기도 했다. 방문을 열고 보면 어떤 때는 이글이글 타오르는 태양이 중천에 떠서 있었고 또 어떤 때는 반달이 밤하늘의 어둠을 밝히고 있었다. 어느 날에는 반달이 아닌 초승달이 떠서 있었고, 또 어느 날에는 만월이 휘번하였다. 이렇게 끼니도 챙기지 않고 잠도 자지 않은 채 삼매에 빠져 지나다 보니 절로 몸이 상할 수밖에 없었다. 그러던 중 하루는 쉰밥을 물에 씻어서 먹고 삼매에 들었다가 보허 스님은 자신도 모르게 정신을 잃고 말았다.

깨어나 보니 한 여인이 자신에게 미음을 떠서 먹이고 있었다. 정신이 돌아와 보니 그 여인은 얼굴이 일그러지고, 손톱이 다 빠진 문둥이였다. 문둥이 여인이 한 발치 물러나 앉더니 입을 뗐다.

“정신이 드셨습니까? 스님. 이 앞을 지나는데 방문이 활짝 열려 있어서 저도 모르게 방안을 살펴보게 되었습니다. 멀리서 봐도 스님의 모습이 예사롭지 않았습니다. 필시 잠을 자는 게 아니라 졸도를 한 게 분명했습니다. 먹은 것을 토하다가 정신을 잃었는지, 아니면 정신을 잃고서 먹은 것을 토했는지 모르겠으나 방바닥에는 시큼한 냄새가 나는 토사물이 흩어져 있었고, 스님은 식은 땀을 흘리면서 누워 있었습니다. 하여 이 천하디천한 년이 주제 넘는 줄 알면서도 스님을 살려야겠다는 생각에 스님의 법체에 손을 댔습니다. 부디 자비로운 마음으로 제가 한 일을 나무라지 마시고 혜량해 주십시오.”

보허 스님은 자신의 목숨을 구해준 문둥이 여인에게 어떻게 사례를 해야 할지 고민했다. 당장 가진 게 없으니 감사의 말이라도 전해야 했다.

“별 말씀을 다하십니다. 아낙께서는 제 목숨을 구해주신 분입니다. 엎드려 절을 드려도 시원찮을 판에 나무라다니요. 보다시피 저는 구름 따라 떠돌고 물 따라 흐르는 운수이어서 가진 게 없습니다. 뭐라도 사례를 해야 하는데 감사의 말밖에는 드릴 게 없어서 송구할 따름입니다.”

보허 스님은 옹기그릇에 담긴 미음을 손가락으로 가리키면서 말을 이었다.

“그건 그렇고 이 미음은 어디서 난 것입니까?”

문둥이 여인이 검지와 중지가 떨어져 나간 손으로 자신의 머리를 매만진 뒤 대답했다.

“이 암자에서 10리 정도 걸어가면 제가 사는 움막이 있습니다. 저는 산에서 나물을 캐서 그 나물들을 시장에 들고 나가 곡식과 바꿔 오곤 합니다. 쌀이 조금 남아 있어서 미음을 쓸 수 있었습니다.”

문둥이 여인의 말을 듣고서 보허 스님은 수자타의 공양을 떠올렸다. 부처님께서도 6년간 몸을 돌보지 않고 고행하다가 쓰러지셨다. 수자타가 길에 쓰러져 계신 부처님을 발견하고 집에 가서 우유에 쌀을 넣고 유미죽을 쑤었다. 이 유미죽 공양을 들고서 부처님은 다시 살아나실 수 있었다. 수자타가 쓰러져 계신 부처님을 발견하지 않았거나 발견했더라도 못 본 척 외면했더라면 부처님은 길 위에서 목숨을 잃으셨을 것이다. 수자타가 있었기에 부처님은 여법하게 성도할 수 있었고, 전법할 수 있었고, 열반할 수 있었다. 길에 쓰러져 있는 수행자를 살리고자 하는 선근(善根)의 수자타가 있었기에 숭고한 부처님의 가르침은 세상에 널리 전해질 수 있었다.

수자타가 아무런 대가를 바라지 않고 유미죽 공양을 바쳐 부처님을 살렸듯 이 문둥이 여인도 아무런 대가를 바라지 않고 미음 공양을 바쳐 나를 살린 것이다. 이렇게 생각하니 명치 끝에서 불씨가 타오르는 것 같았다. 그 불씨는 자비의 불씨였다. 그 불씨가 점차 커져 화톳불이 되면 헐벗은 사람들이 모여서 불을 쬐면서 추위를 이기고 껍질째 구운 콩을 나눠 먹으면서 배고픔도 이길 수 있으리라.

문둥이 여인은 콧망울이 내려앉고 눈두덩이 꺼져서 제 나이를 가늠할 수 없었다. 이목구비의 선이 흘러내려서 정확히 알 수 없으나 이마에 깊게 팬 주름들을 봐서는 어머니의 연배로 보였다. 보허 스님은 문둥이 여인이 깊은 산중에 사는 이유가 궁금해졌다.

“아낙은 이 깊은 산중에 혼자 사십니까?”

무엇이 부끄러운지 아낙의 얼굴이 붉어졌다. 아낙은 잠시 고개를 숙인 채 방바닥을 내려다보다가 뭔가 결심했다는 듯 다시 고개를 세우고 입을 뗐다.

“보다시피 저는 문둥이입니다. 이 천형이 어떻게 걸렸는지 모르겠습니다.”

문둥이 아낙이 인상을 찡그려서 이목구비가 더 알아볼 수 없을 지경이 되었습니다.

“불행 중 다행인 것은 남편과 아들놈은 이 몹쓸 병이 걸리지 않았다는 겁니다. 병에 걸린 것을 알고는 제가 자진해서 집을 떠났습니다. 하루가 멀다 하고 저를 주먹으로 때리고 지게 작대기로 때리던 남편도 제가 보따리를 싸는 것을 보더니 우두커니 마당에 서서 먼 하늘만 바라보더군요. 기실, 문둥병에 걸리면 아무리 맞아도 통증을 느끼지 못합니다. 그래서 냇가에 비친 멍든 얼굴을 보고서야 맘이 아파서 우는 게 문둥이입니다. 보따리 하나 들고서 마당에 나가니 남편이 짚신 꾸러미를 건넸어요. 그때 남편의 눈가가 축축하게 젖어 있더군요. 남편이 아들이 오기 전에 어서 가라고 했습니다. 그게 남편의 마지막 말이었습니다. 잘 사시오라는 말이 입안에 맴돌았으나 입 밖으로 나오지는 않았습니다. 마땅히 오라는 데도 없고 갈 곳도 없으니 집을 나와서 그저 발길 닿는 대로 허청허청 걸었습니다. 마을 어귀에서 저도 모르게 뒤를 돌아보게 됩디다. 때마침 소쩍새가 우는데, 그 울음소리가 다시는 집에 돌아오지 말라는 것처럼 들렸습니다. 마을 어귀에 울타리처럼 둘러져 있는 탱자나무의 바늘처럼 삐죽삐죽한 가시들이 제 가슴을 할퀴는 것을 같았습니다. 다시 마음을 다잡고 발걸음을 떼려는데 환청인지 실제인지 모르겠으나 멀리서 아들놈 목소리가 들렸습니다. 그래서 저는 뒤돌아보지 말자, 뒤돌아보다가 돌기둥 될라, 혼잣말을 하면서 잰걸음으로 뛰듯이 마을을 벗어났답니다.”

목소리가 축축하다 싶더니 문둥이 아낙은 잠시 말을 멈추고 흐느끼기 시작했다. 북받치는 감정을 추스린 듯 아낙이 말을 이었다.

“못난 년이 못난 꼴까지 보여서 죄송하구만요. 가족들도 함께 살기를 꺼리는 문둥이년이 갈 곳이 어디 있겠습니까? 수소문 끝에 문둥이들이 모여 사는 마을로 갔습니다. 천한 것들끼리 모여서 지지고 볶고 사니 속은 편했습니다. 그러다가 용문산 돌부처님께 빌면 문둥병이 낫는다는 말을 듣고서 이 산속으로 들어오게 되었습니다. 그게 벌써 10년이 지났습니다. 용문산에 와서도 처음에는 괄시가 이만저만이 아니었는데, 그러거나 말거나 움막에서 버티고 사니까 조금씩 산에 나무하러 오가는 사람들도 아는 체도 하고 그럽디다. 이제는 천으로 얼굴을 가리고 시장에 나가 나물도 팔곤 합니다.”

문둥이 아낙의 사연은 기구하였다. 얼마나 아들이 보고 싶을까 하는 생각이 들었고, 그러자 고향집에서 살고 계실 부모님 얼굴이 떠올랐다. 보허스님은 방바닥에 놓인 옹기그릇을 들어서 미음을 훌훌 마셨다. 문둥이 아낙이 제 자식이라도 되는 듯 대견하게 보허스님을 쳐다보다가 말했다.

“천천히 자셔요. 스님. 앞으로는 제 몸부터 잘 돌보셔야 합니다. 법당이 있어야 부처님이 있을 수 있듯 스님의 몸이 건강해야 깨달음을 이룰 수 있는 겁니다.”

문둥이 아낙의 말은 지혜로웠다. 보허 스님은 옹기그릇을 바닥에 내려놓은 뒤 소맷자락으로 입을 닦았다. 그러고 보니 방이 말끔하게 치워져 있었다. 문둥이 아낙이 걸레로 자신이 게워낸 토사물을 치운 모양이었다.

“아낙이 말한 미륵불이 어디 있다는 겁니까? 저도 한 번 보고 싶군요.”

아낙이 손사래를 친 뒤 말했다.

“그 몸을 하고서 어딜 가시려고요.”

보허 스님은 애써 웃어 보인 뒤 말했다.

“괜찮습니다. 아낙이 쒀준 이 미음을 먹고 나서 기력을 금세 되찾았습니다.”

-소설가