소설 태고 11.

일양은 발심출가의 원력을 세웠으나 구체적으로 출가를 어떻게 해야 하는지 알지 못했다. 출가를 하기 위해서는 사찰로 가서 은사스님에게 법을 구해야 한다는 것은 알았지만, 어느 사찰이 명찰인지 어느 스님이 덕 높은 고승인지는 알 수 없었다.

땔감을 구하러 산에 가면 설해목 가지 부러지는 소리가 들렸다. 산하가 얼어붙은 한겨울에도 바람과 구름은 막히는 데 없이 자유자재로 넘나들었다. 일양은 일체 걸림이 없는 운수(雲水)가 되고 싶었다. 출가하겠다는 다짐이 굳어질수록 농사를 지어서 농작물을 거두고, 결혼해서 자식들을 돌보며 사는 세간(世間)의 일들이 모두 시시하고 하찮게 여겨졌다.

막연하게나마 겨울이 가고 봄이 오면 출가의 길을 열릴 것이라고 생각한 일양은 겨우내 마당에 나가 별 밭을 우러러 보며 깊은 한숨을 내쉬어야 했다.

마을의 냇가에 끼었던 살얼음이 걷혔고 일양은 부모님께 자신의 속내를 솔직히 털어놔야겠다고 결심했다. 하지만 아침저녁으로 밥상에 앉아 부모님을 대하면 웬일인지 “출가하겠다”는 말이 혀끝에서만 맴돌 뿐 입 밖으로는 나오지 않았다. 부모님에게 일양은 하나뿐인 자식이었다. 아버지는 아들이 입신양명하여서 가계를 일으킬 것이라고 믿었고, 어머니는 장성하면 할수록 아들에게 마음을 의지했다. 이런 부모님의 마음을 잘 알기에 일양은 차마 자신의 속내를 털어놓을 수가 없었던 것이다. 밤마다 울어대는 소쩍새 소리가 유난히 섧게 느껴졌다.

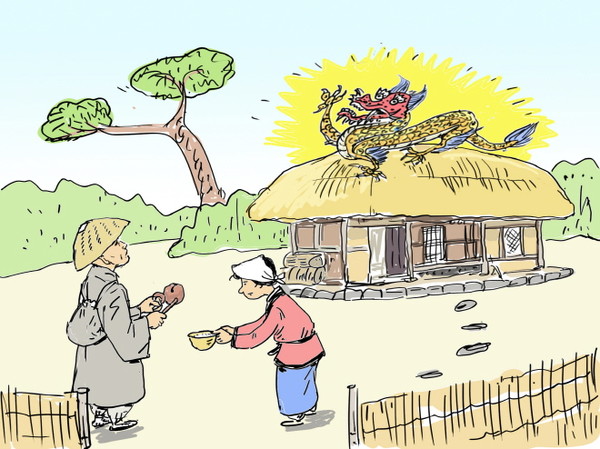

아지랑이가 아른아른 피어오르는 어느 봄날, 한 스님이 문 밖에서 염불을 외웠다. 홍연이 아들인 일양을 데리고 밭에 나가 있어서 집에는 정씨뿐이었다. 정씨는 시주를 받으러온 탁발승이겠거니 싶어서 독에서 조 한 되를 퍼서 마당으로 나갔다.

스님은 고행중인지 온몸이 깡말라서 눈자위가 꺼지고 광대뼈가 튀어나와 있었다. 정씨는 뼈대에 살가죽을 입힌 것 같은 스님의 몰골을 보고서 놀랐다. 정씨는 바가지를 들고 있었던 터라 합장반배를 할 수 없어서 머리를 조아려 인사해야 했다. 마당의 사립문을 열고 들어온 스님이 초가집의 이곳저곳을 유심히 살펴보았다.

“살림이 빈한하여서 드릴 게 조밖에는 없습니다. 스님.”

정씨가 바가지를 건네자 스님은 손사래를 쳤다.

“광지(廣智)라고 합니다. 납승은 탁발을 온 게 아닙니다. 만행중이어서 여기저기서 밥을 빌어먹고 있기는 하나 이 집을 찾아온 것은 긴히 할 말이 있어서입니다.”

“그렇다면?”

광지 스님은 초가지붕을 손가락으로 가리키면서 말을 이었다.

“혹시 저 초가지붕에 큼지막한 박이 있지 않았습니까? 어젯밤 꾼 꿈에는 저 초가지붕에 박이 열려 있어서 묻는 겁니다.”

“매년 가을마다 호박들이 자랐지요.”

“초봄에 박이 열려 있을 리 만무하겠지요.”

광지 스님은 혼잣말을 읊조렸다.

“박은 밝음이니 빛이요, 태양이라.”

광지 스님이 찾아온 영문을 몰라서 정씨는 한동안 바가지를 들고서 우두커니 서 있어야 했다. 넋 나간 표정을 짓는 정씨에게 광지 스님은 마루에 앉아도 되는지 물었다. 정씨는 후진 걸레로 마루를 닦았다. 광지 스님이 마루에 앉자 멀리 떨어진 자리에 정씨도 앉았다. 광지 스님이 정씨의 낯빛을 살피다가 입을 뗐다.

“납승이 어젯밤 산중턱의 한 토굴에서 일박하다가 꿈에 길몽을 꾸었습니다. 어느 초가집에 황금빛 비늘의 황룡이 똬리를 틀고 있는 것을 봤던 것입니다. 인근 마을에 있는 집이겠거니 싶어서 산에서 내려와서 꿈속에 본 집을 찾아다녔습니다. 어젯밤 꿈속에 본 집이 바로 이 집입니다.”

광지 스님의 말을 듣고서 정씨는 놀라지 않을 수 없었다. 겨울에는 두 끼 먹기도 어려운 가난한 집이었다. 그런 빈한한 집에 황금빛 비늘을 뒤집어쓴 황룡이 똬리를 틀고 있다니. 스님이 뭔가 착각을 하고 있는 게 아닐까 싶었다.

“혹시 이 집에 아들이 있지 않습니까?”

광지 스님의 말에 정씨는 고개를 끄덕였다.

“일양이라는 아들이 있습니다. 저희 부부한테는 그 애가 전부입니다. 그 애는 외아들이어서 저희한테는 맏이인 동시에 막둥이입니다. 맏이처럼 듬직해하고 막둥이처럼 귀여워하고 있습니다.”

광지 스님이 정씨를 뚫어져라 쳐다본 뒤 말을 이었다.

“혹시 그 아이를 낳기 전에 신이한 태몽을 꾸지 않았습니까?”

정씨의 두 눈이 커졌다. 정씨는 잠시 말없이 먼 산을 바라보다가 일양을 갖고 나서 꿨던 꿈 이야기를 들려줬다. 이야기를 다 듣고 나서 스님은 알겠다는 듯 머리를 끄덕였다.

“그래서 이름도 일양이라고 지은 모양이군요.”

“제 남편이 그렇게 지었습니다.”

정씨는 광지 스님이 일양을 데려가는 게 아닐까 싶어 두려움이 엄습해왔다. 정씨는 이런 속내를 감추려고 말을 돌렸다.

“우리 일양이가 커서 잘 되겠지요? 남편도 일양의 태몽이야기를 듣고서 기뻐했어요. 이제는 일양이 제법 커서 제 아버지 몫만큼은 농사일을 하고 있습니다. 남편이 건강이 좋지 않아서 저는 일양이 크면 클수록 더 의지하게 됩니다.”

정씨는 애써 일양이 자신에게 얼마나 소중한 존재인지 강조했다. 광지 스님은 손에 쥐고 있던 염주를 굴리기 시작했다.

“보살님, 원효 대사에 대한 이야기를 들어보셨습니까?”

“배운 것 없고 가진 것 없는 시골아낙이긴 하나 원효 대사는 알고 있습니다. 우리나라 사람치고 원효 대사를 모르는 사람이 있겠습니까.”

광지 스님은 정씨에게 원효 대사의 행장을 들려줬다.

“원효 대사의 어머니는 원효 대사를 낳고 돌아가셨습니다. 그래서 원효 대사는 어머니 없이 자라야 했습니다.”

“가엾어라. 어머니의 얼굴도 모르고 자란 원효 대사도 가엾고, 아들이 큰스님이 되는 것을 보지 못하고 돌아가신 어머니도 가엾어요. 그것까지는 몰랐어요.”

“원효 대사의 어머니는 별이 날아와서 품에 들어오는 꿈을 꾸고서 원효 대사를 잉태했습니다. 원효 대사의 어머니는 만삭이 되어서 남편과 함께 선왕께 기도를 드리고 돌아오다가 왕밤나무 밑에 이르러 배가 아파왔습니다. 남편이 옷을 나뭇가지에 걸어서 장막을 만들었습니다. 그 장막 안에서 태어난 아이가 바로 원효 대사입니다. 원효 대사가 태어났을 때는 아직 해뜨기 전이었습니다. 출산하는 내내 원효 대사의 어머니는 아이가 자라서 큰 사람이 되게 해달라고 빌었습니다. 아이를 낳자마자 원효 대사의 어머니는 돌아가셨습니다.”

광지 스님의 말에 정씨의 두 눈이 반짝였다. 원효 대사의 태몽과 일양의 태몽이 제법 유사했기 때문이었다.

“보살님 말씀대로 원효 대사는 우리나라 백성 누구나 아는 큰스님입니다. 원효라는 법명은 새벽을 의미합니다. 새벽에 태어난 원효 대사는 해동불교의 여명을 밝혔습니다. 원효 대사의 어머니는 별을 품에 받는 태몽을 꾸었습니다. 보살님께서는 태양을 품에 받는 태몽을 꾸었으니, 필시 보살님의 아들은 원효 대사보다 더 큰 사람이 될 것입니다.”

정씨는 광지 스님의 말이 기쁘기도 했고 슬프기도 했다. 아들이 원효 대사보다 더 큰 사람이 된다는 것이 기뻤다. 하지만 원효 대사보다 더 큰 사람은 세간에서는 찾을 수 없었다. 아들이 원효 대사보다 더 큰 사람이 된다는 것은 출가하여서 대각을 이룬다는 의미로 들렸다. 정씨의 표정이 하얗게 굳어지자 광지 스님은 보다 상냥한 말투로 말을 이었다.

“원효 대사의 아버지인 담나나마는 낭비성 싸움에서 전사하였습니다. 이후 원효 대사는 조부의 손에 길러졌습니다. 조실부모한 까닭에 원효 대사는 일찌감치 삶의 무상함을 깨달을 수 있었습니다. 어찌 보면 부모님이 일찍 돌아가셨기에 원효 대사라는 큰 스님이 생길 수 있었는지도 모르겠습니다. 원효 대사는 17세에 조부까지 병몰하자 출가하기로 결심했습니다. 자신이 살던 집을 절로 만들어 초개사(初開寺)라고 명명했으며, 어머니의 무덤이 있는 왕밤나무 인근에 절을 지어서 사라사(娑羅寺)라고 명명했습니다.”

광지 스님은 말을 마친 뒤 다시 정씨의 눈치를 살폈다.

“보살님, 모든 불보살님들이 적멸궁에 계시는 것은 오랜 전생 동안 욕심을 버리고 고행하신 인과이고, 중생이 화택을 윤회하는 것은 오랜 전생 동안 탐욕을 버리지 못한 인과입니다.”

-소설가