소설 태고 7.

홍연이 밭일을 마치고 오니 방안에서 아내가 산기를 느끼는지 신음하고 있었다. 홍연은 부리나케 툇마루에 올라섰다. 방문을 열어보니 정씨 부인이 누운 상태에서 상체를 일으키면서 허공을 부여잡았다. 이마에는 구슬땀이 맺혔다.

“괜찮소?”

홍연의 말에 정씨 부인은 대답 없이 힘없이 머리를 조아렸다. 한동안 방안에 정적이 흐르는가 싶더니 정씨 부인이 머리를 벽에 부딪치면서 길게 비명을 질렀다.

“으윽-”

산짐승의 울음 같은 소리였다. 이번에는 정씨 부인이 앞으로 넘어지면서 두 팔로 홍연의 발목을 잡았다. 진통이 멎은 듯 정씨 부인은 힘없이 다시 제 자리에 누웠다. 오래지 않아서 정씨 부인이 외마디 비명을 지르면서 상체를 일으켰다. 산통을 겪는 아내의 모습을 보려니 홍연은 안쓰러웠다. 홍연이 아내의 두 손을 맞잡는 순간 아내의 아래에서 핏덩이가 쏟아져 나왔다. 아이의 울음소리가 들렸다. 아이를 낳은 뒤 정씨 부인은 힘없이 바닥에 쓰러졌지만, 입가에는 미소가 번졌다. 홍연은 아내 얼굴 위에 땀방울들을 손바닥으로 닦아주었다. 정씨 부인이 정신을 차리고 입을 뗐다.

“탯줄부터 끊어야 합니다. 윗목에 가위와 실이 있어요. 탯줄을 실로 묶은 뒤 가위로 자르세요.”

탯줄을 자르려고 가위와 실을 들고 가서 보니 갓난애는 사내아이였다. 홍연은 아내가 시키는 대로 탯줄을 자르고 아이를 씻겼다. 아이를 씻기면서 홍연은 기쁨과 슬픔을 동시에 느껴야 했다.

자기 홀로 울면서 와서는 여러 사람의 울음소리를 들으면서 떠나는 게 인생길이라고 했던가? 어찌 보면 인생은 고통의 연속이다. 부처님이 아니고서야 태어나서 늙고 병들어 죽어가는 사고(四苦)에서 자유로울 수 없다. 더욱이 지금 고려는 몽골의 속국으로 전락하여서 백성들의 생활은 도탄에 빠져서 팔난(八難)을 겪고 있다.

홍연은 아이를 씻긴 뒤 포대기에 쌓았다. 물로 씻기는 내내 아이는 자신이 살아가면서 겪을 비의(悲意)를 예감했는지 온몸을 바들바들 떨면서 울어댔다. 수건으로 몸을 닦은 뒤 포대기에 싸니 아이는 이번에는 자신이 살아가면서 겪을 환희(歡喜)를 예감했는지 울음을 멈추고 허공을 응시하면서 살포시 웃었다. 아이의 모습을 보려니 홍연은 인생은 실로 불가해한 것이라는 생각이 들었다.

홍연은 포대기에 싼 아이를 아내의 옆에 두었다. 홍연이 아내의 배에서 나온 태반을 짚에 싸서 마당에 버리고 오니 아내는 아이에게 젖을 먹이고 있었다.

아들이 어느 정도 자라자 홍연은 아들의 이름을 일양(日陽)이라고 지었다. 태몽대로 이름을 지은 것이었다. 홍연이 이름을 짓기 전부터 이미 정씨 부인은 아이에게 ‘해님’이라고 불렀다.

작은 풀도 큰 나무도 햇볕을 받고 자라나 살았다. 풀, 나무 등 식물은 물론이고 네 발로 산길을 뛰어다니는 산짐승도, 두 날개로 하늘을 날아다니는 날짐승도 햇볕을 받고 자라나 살았다. 식물, 동물 등 유정물 뿐만 아니라 너럭바위 같은 무정물도 햇볕을 받아야만 존재할 수 있었다. 햇볕은 온갖 유정물과 무정물이 더불어 사는 숲까지 두루 비추었다. 홍연은 아들의 이름을 일양이라고 지으면서 아들이 해처럼 만인이 우러러 보는 사람이 되길, 햇볕처럼 만인이게 도움이 되는 사람이 되길 기원했다.

일양은 몇 가지 다른 아이와 다른 점이 있었다. 태몽대로, 이름대로 일양은 유난히 햇볕을 좋아했다. 어떤 것을 갖다 줘도 그다지 흥미를 갖지 않았으나 유독 창호지에 비친 햇빛을 보면 기어가서 햇빛을 잡으려고 헛손질을 하곤 했다. 볼을 창호지에 비비고 입가에 은은한 미소를 짓곤 했다.

일양은 또래 아이들과 비슷한 시기에 배밀이를 시작했고 걸음마를 마쳤다. 그런데 이상한 것은 방바닥을 기다가도 문득 일양은 뭔가 생각난 듯 행동을 멈추고 가만히 앉아 있기를 좋아했다. 때로는 좌선에 든 고승처럼 두 눈을 지그시 감고서 아무런 행동도 하지 않았다.

일양은 또래 아이들에 비해 옹알이가 늦었다. 이에 대해 정씨 부인이 걱정하자 홍연은 남자는 입이 무거워야 한다는 말로 아내를 달랬다. 말문이 트인 시기는 또래 아이들과 비슷했으나 일양은 말수가 많지 않았다.

자라서는 누가 시킨 것도 아닌데 냇가에 나가서 돌 쌓기 놀이를 즐겼다. “무엇을 하느냐?”고 지나가는 어른이 물으면 일양은 “돌탑을 쌓고 있습니다.”라고 대답했다. 하루는 이런 아들을 보고서 홍연이 “종국에는 무너지고 말 것을 왜 쌓느냐?”고 나무라듯이 묻자 일양은 뜻밖의 대답을 했다.

“아버지, 돌탑은 무너지려고 쌓이는 것이고, 모래집은 허물어지려고 쌓이는 겁니다.”

말을 마친 일양의 표정은 산전수전을 다 겪은 뒤 세상의 이치를 초탈한 노옹(老翁)의 표정과 흡사했다.

일양은 문리(文理)에 밝아서 예닐곱 살에 글을 읽고 쓸 수 있었다. 벽촌이다 보니 전문적으로 글을 가르쳐줄 스승이 없어서 홍연이 부족하나마 직접 아들을 가르쳐야 했다. 하루는 홍연이 《반야심경》을 암송하는데 일양이 따라서 암송했다. 한 번도 가르친 적이 없는데 일양은 어떻게 반야심경을 외운 것일까? 그렇다고 해서 집에 불경이 있는 것도 아니었다. 홍연은 아들이 반야심경을 외우는 이유가 궁금했다.

“오늘 내가 네게 처음으로 반야심경을 가르친 것인데…… 너는 어떻게 그 내용을 배우기도 전에 다 외울 수 있는 것이냐?”

일양이 머리를 갸우뚱하더니 대답했다.

“저도 모르겠습니다. 어디선가 들은 것 같습니다. 꿈속에서 들은 것일까요?”

홍연은 아들의 말이 믿기지 않았다. 홍연은 아들이 반야심경의 의미를 이해하는지 궁금했다.

“시제법공상(是諸法空相) 불생불멸(不生不滅) 불구부정(不垢不淨) 부증불감(不增不減)이 무슨 의미냐?”

일양은 서슴지 않고 대답했다.

“하늘에는 일월성신(日月星辰)이 있고 땅에는 크고 작은 목숨 탄 생명들이 있습니다. 어느 밤에는 한 별똥별이 긴 꼬리를 남기고 떨어지지만 그렇다고 해서 밤하늘의 천문(天文)이 흩어지지는 않습니다. 마찬가지로 어느 날에는 한 생명이 목숨이 다해 죽지만 그렇다고 해서 이 세상의 법도가 흩어지지는 않습니다. 그러하니 천지는 생하지도 멸하지 않고, 깨끗하지도 더럽지도 않고, 늘지도 줄지도 않습니다. 연기법에 의거해 정집된 것이 바로 이 천지세계입니다. 천백억화신(千百億化身)으로 변하여도 천지의 근원은 불변하니, 색즉시공(色卽是空) 공즉시색(空卽是色)의 의미와도 같을 것입니다.”

홍연은 아들의 얼굴을 물끄러미 쳐다봐야 했다. 열 살짜리 아이의 입에서 나온 말이라고는 믿기지 않았던 것이다. 홍연은 아들이 자신보다 문리(文理)로 보나 법리(法理)로 보나 빼어나다는 것을 인정하지 않을 수 없었다. 자신의 처지에서는 더 이상 가르칠 것이 없었다.

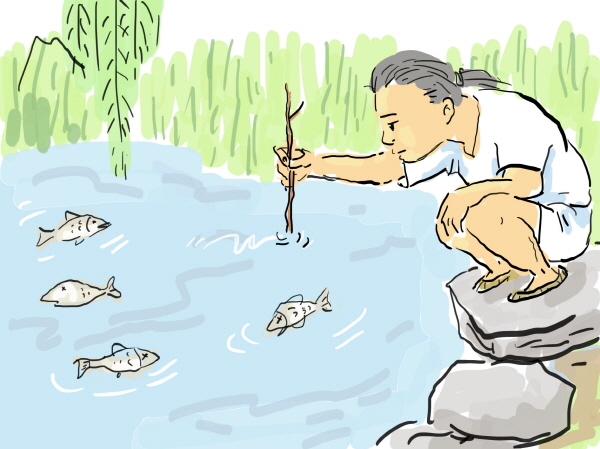

어느 여름날 홍연이 농사일을 마치고 귀가하는 길에 보니 일양이 흐르는 냇가에 나무토막으로 뭔가를 쓰고 있었다.

“홍연아, 뭘 하고 있느냐?”

일양이 홍연의 목소리를 듣고서 뒤를 돌아봤다.

“계속되는 폭염에 물고기들이 떼죽음을 당한 모양입니다. 물고기들이 냇물에 둥둥 떠서 흘러가는 것을 보고서 원왕생(願往生) 원왕생(願往生)이라는 글자를 써주었습니다.”

“그렇게 하면 물고기가 그 문자를 보느냐? 그 소리를 듣느냐?”

홍연에 말에 일양은 주저하지 않고 대답했다.

“보기도 하고, 듣기도 하고, 맡기도 하고, 맛보기도 하고, 느끼기도, 마음에 새기기도 할 것입니다.”

“어찌하여 그렇게 생각하느냐?”

“흐르는 물속에서 물고기들은 살다가 죽었습니다. 어디 물고기뿐이겠습니까? 인생은 흐르는 물과 다르지 않습니다. 그저 흘러가는 것입니다. 사람들도 물고기처럼 흐르는 물속의 시간을 살다가 죽습니다. 흘러가는 물속에서 살다가 죽었으니 흘러가는 물속에서 생사의 경계를 지워야 할 것입니다. 죽은 자신들을 따라서 흘러가는 축원문이니, 그것도 쓰자마자 지워지는 축원문이니 죽은 물고기들도 보고, 듣고, 맡고, 맛보고, 느끼고, 마음에 새길 것입니다. 그리하여 물고기들도, 축원문도 모두 공으로 돌아갈 것입니다.”

홍연은 할 말을 잃고 말았다. 더는 뭐라고 물을 것이 없었다. 때마침 땅거미가 지고 있었다. 홍연은 일양의 그림자가 너무 크고 길게 느껴졌다. 홍연은 어머니가 기다리니 집에 가자며 홍연에게 손짓했다.

-소설가